|

联合国教科文组织总部办年展 连接中国和中东(UN UNESCO) |

|

|

今年是联合国教科文组织发起的“海上丝绸之路”综合考察项目30周年。日前,中国常驻联合国教科文组织代表团与联合国教科文组织阿拉伯组在联合国教科文组织巴黎总部共同举办“海上丝绸之路:连接中国和中东”圆桌会议2月7日在联合国教科文总部举行。其间,泉州海外交通史博物馆承办了《远方的故乡:10—14世纪阿拉伯侨民在中国》展览,向参观者展示了中国与阿拉伯世界的历史联系与文明对话。 |

|

|

|

本次活动讨论和展示了历史上中国与海上丝绸之路沿线国家的联系及其他们共同的文化遗产在新的国际环境下对跨文化对话交流所作的贡献。 |

|

|

|

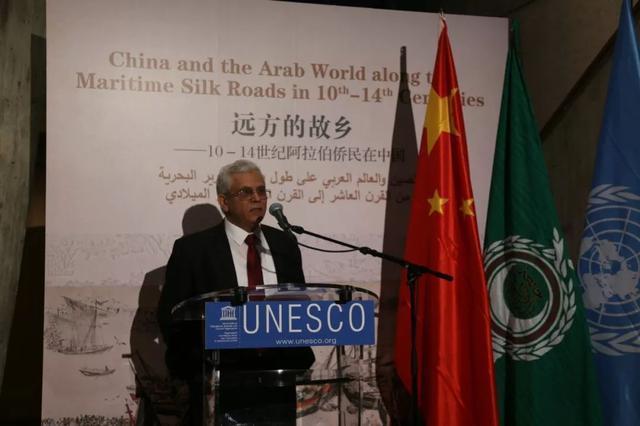

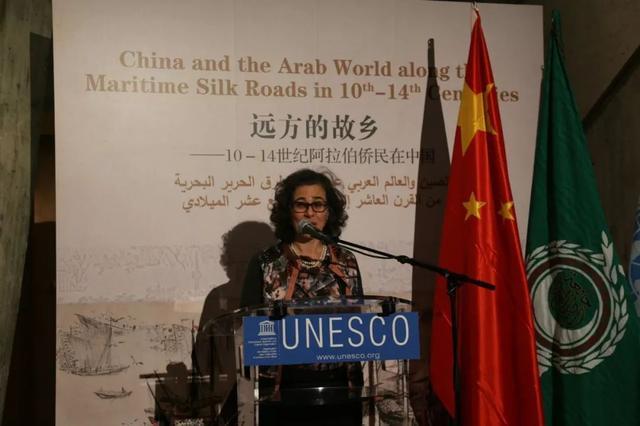

联合国教科文组织社会与人文科学助理总干事纳什夫(Nada AL-NASHIF),中国常驻联合国教科文组织大使衔代表沈阳,中国教科文全委会副主任杜越,教科文组织阿拉伯地区选举组轮值主席、利比亚常驻教科文组织大使Abdulkader EL MALEH以及阿拉伯世界及其它各国驻教科文组织使节,教科文组织社科部门、世界遗产中心等约250人出席展览开幕式。福建省泉州市副市长周真平率领代表团出席了圆桌会议及展览开幕式。 |

|

|

|

据了解,早在公元10-14世纪,中国和阿拉伯-波斯穆斯林借由海上丝绸之路而展开的海洋贸易发展、文明交融留下的许多重要多元文化遗存,至今仍被泉州人民用心守护着。 |

|

|

|

曾经是联合国教科文组织“丝绸之路综合研究项目”负责人的杜杜·迪安博士已经退休,当天也专门赶到现场,他从1991年首次到泉州后,以后又多次去泉州考察,他看到那些历史的遗存,感到非常欣喜和震撼。他对记者表示:“泉州就是我的故乡!” |

|

|

|

本月5日至9日展览期间,泉州带来了45幅图片和14件展品,展品包括阿拉伯和中国古代木帆船船模各1艘,穆斯林石碑复制品3方,以及精美拓片9件。据介绍,在古代中国,海商运载陶瓷、丝绸和日用品沿着海上丝绸之路,足迹踏遍海丝沿线国家,来自阿拉伯国家的人民,携带香料和珠宝航行至中国沿海各个港口,这其中,就包括当时中国最大的对外贸易港——泉州。而今,泉州仍然保存10—14世纪中西方贸易、移民、交流的丰富文化遗存。 |

|

1988年由联合国教科文组织发起,世界各地专家学者组成的“海上丝绸之路”综合考察团,曾来到泉州考察。项目负责人杜杜·迪安博士曾高度赞扬泉州是一座多元文化和平共处的城市。泉州给专家学者们留下深刻印象。上世纪90年代,泉州曾三次成功地承办该综合考察项目的国际学术会议。今年,时值“海上丝绸之路”综合考察项目30周年,此次展览,从一个侧面展示了中国古代海上丝绸之路交流的成果、中国与阿拉伯世界传统友谊和文明的高度融合,让参观者感受泉州古老、生动,甚至世所罕见的历史遗存,品味古代泉州开放、多元、包容的海洋文化和城市精神,弘扬联合国教科文组织所提倡的文明交流与对话精神。 |

|

|

|

|

|

|

|

Abdulkader EL MALEH大使在观看展览后表示,展览很好展现了阿拉伯世界与中国的传统友谊,也填补了阿拉伯世界在这方面的空白。看到那些先祖们的遗迹很让人振奋,他们其乐融融和谐地生活在中国,享受中国的文明,体现了不同的文明的共存、共生,阿拉伯世界是海上丝绸之路的受益者。这也是为什么中国倡导的“一带一路”在阿拉伯世界引起了很大的反响,得到大多数国家的支持和参与,我们希望与和中国携手共建“一带一路”,为世界和平做贡献。 |

|

|

|

纳什夫助力总干事表示,展览体现泉州就像一个“大熔炉”,充分展示了不同文明交融的成果,海上丝绸之路给世界人民带来的福祉,体现了古代泉州开放、多元和包容的海洋文化和城市精神,这与联合国教科文组织所提倡的文明交流与对话精神完全契合。中国和阿拉伯国家都是世界文明的发源地,历史上都对人类文明作出过重要的贡献,今天中华文明的崛起也对阿拉伯世界有着重要的启示。中国倡议的新的“一带一路”正是对历史的延续,必将对世界文明的融合与对话起到积极推动作用。她感谢中国长期以来对联合国教科文组织工作的支持和贡献。 |

|

|

|

|

|

|